富山が「富山県」になったわけ~県民ナショナリズムは意外と根深いぞ~

いつも読んでいるボンダイさんの記事に、「県民ナショナリズム」という言葉が出てきたが、そこでは富山県、富山市が取り上げられていた。

富山市は富山県のど真ん中にある。そしてそこが一極集中している。県内の人口は100万だが、たった1つ富山市だけが40万で、ほかは20万に満たない片田舎・過疎地しかなくなっている。

ぶっちゃけると私は富山県の人間だが、富山と縁もゆかりもないボンダイ氏が、富山の現状を言い当てるのには驚いた。

ただ正直な話、富山市内には観光するところはほぼないと思う。むしろ、黒部や、立山、五箇山などの方が、都会の人は面白がってくれるんじゃないかと思う。

ところで、記事中に出てくる「県民ナショナリズム」だが、確かに取り上げられるようになったのは、ここ数年かもしれないが、富山県民の場合かなり根が深いということを、指摘しておきたい。(また歴史の長い話だw)

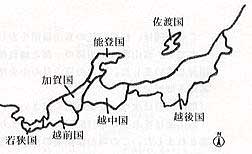

富山県の領域は、奈良時代に定められた令制国の「越中国」そのままだ。

越中国の成立は西暦700年ごろなので、その後の前田家支配によって加賀、能登といっしょににされてしまう(1500年代末~)までのおよそ900年は、「越中国」として存在していたことになる。

そして江戸時代は、加賀百万石の一員として、金沢に支配されつつ260年を過ごす。(ただし、富山県の真ん中だけ富山藩。これも前田家分家が支配)

(http://www.nova-city.jp/deta/pa/p01.htmlより引用)

(http://www.nova-city.jp/deta/pa/p01.htmlより引用)

加賀百万石、とはいっても何のことはない。そのほとんどは越中と能登によるものだ。

そして明治の廃藩置県で富山はどうなったか。やっぱり石川県といっしょにされたのだが、当時の富山には、江戸時代までとは違い、石川から独立しなければならない、大きな理由があった。

それは、江戸末期に富山は大きな爆弾を抱えるはめになったからだ。

江戸末期の安政5年(1885年)、現在の富山、岐阜県境を震源とする大きな地震があった。

この地震でざっくり言うと山一つが土砂となって全部崩れた。

この土砂(約4億㎥=東京ドーム300杯分以上)が越中を襲い、多数の死者を出した。

そして今も富山は約2億㎥の土砂という名の爆弾を抱えている。これが全部崩れると、富山平野全域が、2メートルは埋まるといわれている。死者は万単位で出るだろう。

この爆弾を抑えるには、延々と砂防工事しかない。根治しない病気の対処療法みたいなもんだ。当然金がめちゃくちゃかかる。

しかし当時の富山県は石川県の一部だったため、発言権が小さく、うまく予算を獲得できないでいた。

結局それ以降大きな地震は起きていないが、あの時石川県から独立して、県として予算を獲得できたからこそ、一応土砂を抑え込めているのだ。

この他にも、「これは川ではない、大滝だ!」といわれた暴れ川の治水工事もやっており、これにも相当の苦労があったと聞いている。

そのあたりの経緯を、富山県民は小中学校やらなんやらで結構教わるので、石川県に対して敵意をもつ人が多かったように記憶している。(特に県東部には)

長くなったが、県民ナショナリズムは、結構根深いですよ。道州制の導入は結構抵抗あるかもですよ・・・ということを言いたかったのだ。

あ、明日仕事だった・・・。